アルカディア学報

遊び文化と学生支援-アルバイトがもつ意味

2005年3月に、私学高等教育研究叢書の第三号として出版された『私学高等教育データブック』の第三章で、佐野秀行氏(上智大学大学院生)と共著の形で、文部科学省の『学生生活調査』を基礎データとする解析を行った。この調査では、大学生活を送るために、学生たちが一年間に、どのような費目に支出したかについての結果が報告されている。それは、学生の経済状況・行動を知ることのできる貴重なデータといえる。『私学高等教育データブック』では、設置者、居住形態別の解析を中心としたが、ここでは、それらの別を問わない、学生全体(ただし、昼間部在籍の学生に限る)の動向について話を進めていくことにする。

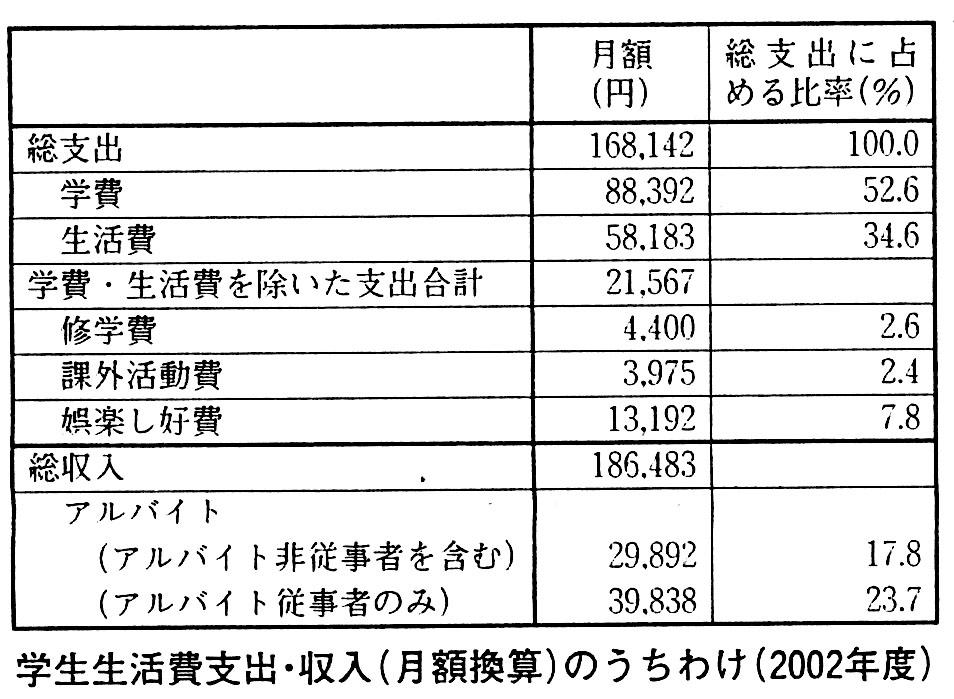

まず、最新のデータ(2002年度)をもとにすると、下表に示したように、学生生活費の約9割は「学費」と「生活費」への支出となっている。しかし、これらの費用は、学生生活を送るために切り詰めることのできない支出(不可分所得)とみなせる。そこで、これらを除いた、自由に使える経費(可分所得)についてみると、「娯楽し好費」と「課外活動費」で約8割を占めるのに対し、「修学費」は約2割に過ぎない。つまり、生活費支出からみるかぎり、現在の学生たちは、勉学よりも遊びに大々的に投資していることは明らかである。

それでは、学生たちはそれらの費用をどの程度、アルバイトを通して、自力で賄っているのだろうか。アルバイトを行っていない学生を含めた学生全体の平均でみても、「学費」と「生活費」以外の支出を、学生たちはアルバイトによって稼いでいる勘定になる。しかも、アルバイトを重要な収入源にしている学生の規模は、決して小さくない。「授業期間中に経常的にアルバイトに従事している学生」の比率は、2002年度で37.7%となる。それに、「長期休暇期間中のみの」および「授業期間中の臨時的な」アルバイト従事者を加えて、一年間に何らかの形でアルバイトを体験した学生の比率についてみると、76.8%にまで達する。

別のデータでも補足しておこう。「家庭からの給付なし」に次いで経済的に恵まれていないグループとみなせる「アルバイトをしなければ修学継続困難」な学生だけを取り出して、どの費目の支出経費を主に補うために、アルバイトを行っているのかについての経年変化をみると、「食費・住居費」などの日常生活維持費や、「授業料・学校納付金」を捻出するためのものは、ほぼ横ばい。「修学費」を稼ぎ出すためのものは、減少傾向にある。それに対して、著しい拡大をみせているのが「娯楽し好費」を充足する目的で行うアルバイトである。こうしてみると、「アルバイトをしなければ修学継続困難」の内容が、学費や日常生活維持費だけではなく、娯楽し好費をも含めたものに変化してきたことは明らかである。つまり、娯楽・レジャーは、ほとんどすべての学生にとって、「健康で文化的な最低限度の大学生活」を送る上での必需品とみなされるまでに成長したのみならず、それを支える上で、アルバイトが重要な意味をもつようになってきたともいえる。

先に示したのは、最新のデータのみであったが、そのデータを過去にまで遡り、つなぎ合わせてみると、まず、学生の「遊び文化」についていえば、「バブル経済」崩壊後の1993年以降の時期には「勉強文化」の多少の復権傾向が観察されるものの、戦後日本のキャンパスライフの動向としては、基本的には遊び文化隆盛の歴史であったと、その特徴を要約することも可能である(詳しくは、武内 清編『キャンパスライフの今』を参照)。ただし、潮木守一(『キャンパスの生態誌』、『世界の大学危機』)によれば、大学の歴史とは、古今東西を見回しても、「遊びたがる学生」と「教えたがる教師」の葛藤の歴史だったとされるので、これは戦後日本に特有の現象ではないことになる。

また、第二の特徴として、アルバイトやデート、インタカレッジ系のサークル活動などの繁栄は、課外活動を主流とする学生生活・学生文化の街頭化・キャンパス離れを象徴的に示す現象といえる。

このようなキャンパス離れ、「レジャーランド大学」的状況を改善すべく、1990年代以降の大学改革路線は、大学での授業中心主義とも呼べる発想のもとで動いている印象を受ける。学生に対する出席・成績評価の厳格化は、学生を授業に縛りつけるための方策であり、FDや授業評価などは、学生を授業に呼び戻すための方策の一部とみえるからである。

しかし、これら大学改革路線は、一方の当事者である「遊びたがる学生」からの言い分聴取不在のなか、「教えたがる教師」中心の論理で展開してきているような印象を受ける。大学時代における広い意味での教育の効果は、正規の勉学活動だけではなく、より広くトータルな生活体験から得られると主張することも可能である。実際、カレッジ・インパクトとは、そこまで含めた考え方である。また、青年期の学生時代を、社会的なモラトリアム期間として位置づける見方からも、同じ主張を導き出すことができる。

以上は、あまりにも学生に対して好意的な見方にすぎないとしても、第一に、先述のように娯楽・レジャーは、ほとんどの学生にとって、良くも悪しくも「健康で文化的な最低限度の大学生活」を送る上での必需品になっているのが現状である。しかも、第二に、その娯楽し好関連経費は、授業期間中の経常的なアルバイトという形で、つまり、学生自身の日常的な自助努力で賄われているのが実状である。のみならず、いくつかの調査によれば、学生たちがアルバイトに励む理由として、最近では「社会勉強」のためという答えが急増し、「小遣い稼ぎ」という経済的目的に次いで第2位の座を占めるようになってきている。その「社会勉強」の内容は、具体的にいうと、時間厳守、挨拶の仕方などといった社会的な基本マナーを意味するとしても、現在ではアルバイトが、それを学習する初めての場になっていることも確かだと考えられる。

古き良き時代の学生の遊びは慎ましやかなものであったことを考えれば、現状は行き過ぎであるとの批判も、もちろん可能と思われる。しかし、社会全体の趨勢が娯楽・消費志向に流れるなかで、学生にだけ昔の状態に戻れというのは無理な注文だと考えられる。だとすると、学生を授業に強制的に縛りつけることが、アルバイト時間の減少をもたらすとすれば、「健康で文化的な最低限度の大学生活」を送る機会を、経済的な面でも奪うことになる可能性がある。

こうしてみると、遊びを含めた意味での「健康で文化的な最低限度の大学生活」への時間的・経済的な学生支援について、アルバイトの問題も絡めて、どう考えていくのか。これはトータルな学生支援という意味で、今後、一つの重要な課題になると思われる。事実、例えば、かつて「合ハイ(合同ハイキング)」が大学の学生部を介して行われていたように、男女交際に関する課外活動などにも、大学が支援の手を差しのべていた時期もあるのだから。