アルカディア学報

1年次教育の構造―02年度米国4年制大調査結果 (下)

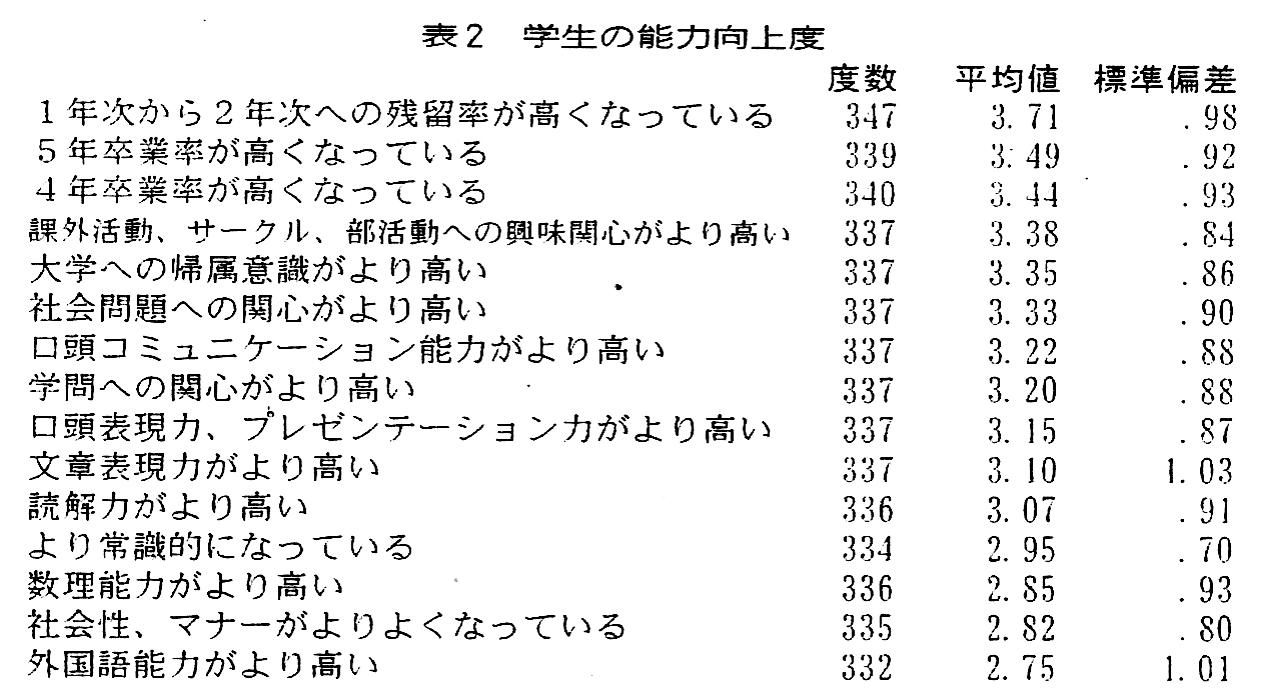

さて、2001年に実施した日本の4年制私立大学への1年次教育調査結果では、大学生活への適応力、学習能力などほぼ全項目において4~5年前と比較した学生の現状は低くなっているとの結果が得られたが、米国の大学において1年次教育の効果があると仮定した場合、米国の学生の状況はどうであろうか。変化のあった学生の能力向上度に関する項目を5年前と比較して高いと答えた項から順番に示したのが表2である。(高い順に第4位までを示してみよう。第1位:11次から4年次への残留率が高くなっている3.71、第2位:5年卒業率が高くなっている3.49、第3位:4年卒業率が高くなっている3.44、第4位:課外活動、サークル、部活動への興味関心がより高い3.38、第5位:大学への帰属意識がより高い3.35)この結果から、1年次から2年次の在留率が最も高くなっていると答えた大学が多く、この背景には1年次教育導入の効果が現われていると推察される。5年卒業率と4年卒業率のいずれもが高くなっていることの要因を類推することはそれほど簡単ではない。4年卒業率の高さは、1年次教育効果や学生の学習能力や意欲の向上の結果とも捉えられるが、同時に5年卒業率が高い背景には4年で卒業できる学生が低くなっている現状が裏返しとして現れているかもしれず、一概にポジティブに評価できない。なお、学問とはそれほど関係ない、大学生活というべき課外活動および大学への帰属意識がそれぞれ次に続いており、逆に多少低くなっている項目として、外国語能力および数理能力などがあげられている。外国語能力は高校での外国語が必修でなくなっていることが背景にあると思われる。しかし、全般的に現状維持が平均的な米国の大学の学生像であり、日本の学生の現状とは明確な差異がある。

大学側の諸相への対応については、学問対応支援型(読解力、文章作成技能、数理的能力、外国語能力、学問への興味関心、口頭表現力、コミュニケーション力)、愛校心対応型(帰属意識、リテンション率、4年卒業率、5年卒業率)、社会生活対応型(社会問題への関心、一般常識、社会性・マナー、クラブ・サークル活動)に分類できることが判明した。そこで、大学類型別での対応のパターンを比較してみた結果、学問対応支援型に力を入れているのは4年制プログラムと修士プログラムを持っているMaster I型大学類型および愛校心と社会生活への対応に力を注いでいるのはユニバーサル化が進展している学士号一般型大学であった。愛校心を醸成するような試みやきめの細かい大学生活への適応支援を実施するというファーストイヤー・セミナーがこのタイプの大学においては包括的な一年次支援プログラムとして浸透しているのではないかと予想できる。

それでは、学生の1年次教育への満足度(4が最高点であり大変満足している、3が満足している、2があまり満足していない、1が不満足)と満足度を規定している要因は何であろうか。類型にかかわらず1年次教育への満足度はおおむね高いが、なかでもExtensive Research(3・4点)、Intensive Research(3・4点)、およびMaster I(3.3点)と比較的威信の高い大学における1年次教育の満足度が高くなっている。先ほどの内容等の分析結果からはIntensive Research、Extensive Research型大学には特筆されるような特徴点は見出されなかったことから、本研究では調査していない教員の教授法の優劣なども関連している可能性がある。

次に、1年次教育満足度を規定する要因としては、論理的思考・問題解決能力育成を重要視した内容、大学への帰属意識を高めるような工夫がポジティブに働いていることが明確になった。1年次教育においても、大学での中長期にわたる学問生活を送る上で基本となる論理的思考・問題解決能力育成を重視することが学生の満足度を高める効果に結びついている。

結論として、米国では1年次教育は現在大学のどの類型にもかかわらず、ほとんどの大学で導入されており、かつその必要性への認識も高く、1年次教育は1年次支援プログラムも含めて米国の大学において既に所与のこととして定着している。しかし、1年次教育を構成している内容やその対応度については、大学の類型によってかなりの差が見られ、それは米国の大学のユニバーサル化の影響を直接受けている大学と質を維持できる大学との差をそのまま反映している事実は否めない。

1年次教育の意味は、学生の学習能力や意欲を改善するために開発されてきたことから、効果がどの程度あるのかというのは今後の日本の大学で1年次教育をどう位置づけていくかという点からも関心が高い点であるが、学生の能力については、外国語能力が低くなっているということはあるが、全般的に現状維持を保っていることが明らかになった。この点は、悪化の一途を辿っている日本の現状とは大きな違いがある。しかし一方では、全般的により大学が学問の場というよりも社会生活を営む場へと変化していると見られる結果が散見され、ユニバーサル化の影響は米国においても大きいことが明白になった。米国の大学では前述したユニバーサル化に対応して、より大学生活への適応を支援するタイプの1年次教育や1年次支援プログラムが充実されていく傾向がみられるのだが、1年次教育の満足度は必ずしもこうした内容が反映されているというわけではなく、むしろ大学での学問生活を送っていく上での普遍的な要素である論理的思考・問題解決能力育成を重要視した内容が機能していることから、こうした能力育成を2年次、3年次、4年次へとどう連続させていくかが重要な課題であると思われる。

最後にリテンション率と1年次教育の関係についてまとめることにしよう。米国の大学では80年代以降、急激に卒業率および各学年を修了して次年度に進級するリテンション率が低下し始める。かつて4年制大学の標準的な卒業率の指標は4年卒業率であったが、現在では5年卒業率が一般的な指標になっている。4年卒業率の高さを誇れるところは少数の威信の高い4年制大学のみという事実は否めず、学生の多様化が進み、ユニバーサル化を引き受けている小規模大学、あるいは州立大学では5年もしくは6年を標準とした卒業率が一般的である。こうした状況のなかで、90年代以降、米国の高等教育機関は高等教育への財政配分の縮小とアカウンタビリティという課題に直面してきた。現在、多くの公立大学は財政配分を受ける上で、「ティーチング」面における「教育改善」が重要視され、「リテンション率」の向上は教育改善の指標として大きな意味を持っている。

それでは「教育改善」と「1年次教育」にはいかなる関連性があるのだろうか。1年次教育に関する先行研究では高校から大学への大きな転換期を迎える学生にとって1年次教育がその移行期を円滑化するうえで効果的であると指摘しており、サウスカロライナ大学にある1年次教育研究機関(NRC)の調査でも高等教育機関で実施されている1年次教育の多くは移行期支援型であることが明らかにされている。さらに、1年次から2年次への在留率は、ファーストイヤー・セミナーを受けた学生の方がより高いと明らかにしている先行研究も多い。すなわち、1年次教育を充実させることにより、大学生活への転換が円滑化し、リテンション率が高く維持される。そうすると、教育改善の指標であるリテンション率の維持もしくは上昇という評価が得られるという仕組みとなる。なお、パフォーマンス・ファンディングやその他の大学評価が取り入れられている米国の大学において、4年卒業率の維持あるいは向上にはリテンション率が最も予測可能な変数であることから、いずれの大学も1~2年次を重要な学年と位置付け、1年次教育を充実させるべく努力を図っている。教育重視の方向へと長い年月をかけて進化してきた米国の大学のひとつの代表例がこうした1年次教育の充実であると捉えられるだろう。

(おわり)

表2 学生の能力向上度